EEZと領海を合わせた国別順位とEEZと領海と領土を合わせた国別順位をグラフ化してみます。また、人口密度からも分析してみます。

まずは、EEZと領海を合わせた国別順位から…

日本の領土面積は約38万km²で、世界第61位ですが、EEZと領海を合わせると世界第6位の面積を誇る国家です。

これは海洋資源の開発が加速することにより、さらなる発展を望むことができることを表しますから、将来的な伸びしろが大きいと考えることができるでしょう。

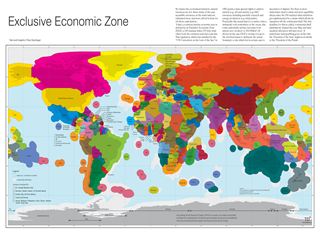

EEZのマップは以下の様になります。

次は、EEZと領海と領土を合わせた国別順位です。

日本は世界第9位にランクインしています。

こうして見ると、やはり国家の面積と国力には強い相関関係があることが見て取れます。

第一位のロシアは国土のほとんどが寒冷地となっており、活かすことが難しい傾向にあります。

そのため、やはりアメリカの地位は当分の間揺らぐことはないかもしれません。アメリカのEEZは寒冷地だけでなく、諸島なども多くなっておりバランスが良いと言えそうです。

第三位に位置するオーストラリアは砂漠化の問題を抱えており、ロシアの寒冷地と似たような傾向にあります。ただし、太陽光と言う資源が大量に存在すると見ることができるため、将来的にはロシアよりも良い土地に変貌する可能性があります。

第四位のカナダもロシアと似たような傾向にあります。

第五位にランクインした中国は、ロシアやアメリカなどと異なり、中国の地に極端な形で最適化された漢民族の存在が重要です。漢民族は現代的なインフラなしに人口を高めることに成功しています。インドほどではないにせよ、あまりにも多くの人口を抱えている点が重要と言えるかもしれません。

また、中国は主張する領海とEEZが周辺諸国と咬み合わない傾向にあり、周辺との衝突を生む原因となっています。

第6位のブラジルは国土そのものが大きいため、海岸線のみで多くのEEZと領海を抱えています。南米の大国として、これからも成長を期待できる国家の代表でしょう。

第7位にランクインしているフランスはEEZ+領海で第二位にランクインしている海洋国家であることがわかります。これは海外共同体が多いことによります。

完全に植民地時代の名残によるところが大きいかもしれません。

第8位のインドは基本的に海岸線によるEEZ、領海、国土がバランスよく広い傾向にあります。

第9位に入った日本は、EEZ+領海で面積を稼いでいます。単純に考えると、膨大な領海を維持するためにも、海上自衛隊の強化は継続するべきだと考えられますが、経済的に厳しい流れが続いています。

第10位にランクインしたニュージーランドも海洋国家と言えるでしょう。

やはり、諸島がEEZを大きくふくらませる傾向にあることがわかります。日本とやや似たような傾向にある国家かもしれません。

第11位のイギリスも諸島によってEEZを多く抱えています。

しかし、それでもイギリスは全盛期からの衰退が著しいと言えるかもしれません。

以上の中からはおおまかに2つの傾向が見て取れます。

・長い海外線を有する

・諸島を多く有している

当たり前かもしれませんが、以上の傾向によって多くのEEZ+領海を有しているのがわかります。

ここからは更に掘り下げて分析してみます。

まずは、EEZ+領海+領土にランクインした国家の人口密度を見てみます。

一気に歪なグラフに変形したことが見て取れます。

特にインド、日本、イギリスの人口密度がずば抜けているようです。

こうしてみると、日本やイギリスは特に伸びしろがない可能性が無視できません。

また、アメリカなどは特に、まだまだ発展することができるでしょう。いやはやスゴいですね。

では、更にEEZ+領海+領土を人口で割ってみます。

かなりばらつきのあります。このグラフを降順に並び替えてみます。

なにやら桁数がえらいことになっていますが、小数点に注意してみてください。

こうしてみると、今度はインド、中国がずば抜けていることがわかります。

また、意外にも日本は中国と比較すると4倍近い差があります。

日本はこれからも経済を維持、拡大させるならば、まず海洋資源の開拓を行う以外にないかもしれません。

また、ロシアが一番わかり易い例かもしれませんが、単に面積が広くても活かせなければ無用の長物に近くなる可能性も無視できません。ただ、それでも将来的な優位は消えないでしょう。

ちょっと中途半端な内容になりましたが、EEZ+領海+領土のグラフ化と分析は以上です。

注目の投稿

先進国の債務危機を解決する方法について:政府預金金利導入計画 / 新しいマイナス金利政策

先進国の債務危機を解決する方法について: 長いので三行で… 債務危機と言われているから、世界中の人々は債券が多いことが問題だと思っていた。 だけど、実際には、債券に対して政府の預金が少ない、もしくは全く無くて、更に金利がついていないことが問題だった。 政府の預金を増や...

このブログを検索

人気の投稿

-

EEZと領海を合わせた国別順位とEEZと領海と領土を合わせた国別順位をグラフ化してみます。また、人口密度からも分析してみます。

-

ラトビアの経済指標を確認します。 この記事では人口について記述致します。 関連記事 ラトビアの経済指標1 概要 ラトビアの経済指標3 GDP ラトビアの経済指標4 インフレーションレート ラトビアの経済指標5 政策金利 ラトビアの経済指標6 GDP比債務 ラト...

-

アイルランドの経済指標を確認します。 この記事では、企業信頼感指数、消費者信頼感指数について記述致します。 関連記事 アイルランドの経済指標1 人口・GDP アイルランドの経済指標2 インフレーションレート・政策金利・10年物国債利回り アイルランドの経済指標3 債...

-

カナダの経済指標を確認します。 この記事では、為替レートと失業率について記述致します。 関連記事 カナダの経済指標1 人口・GDP カナダの経済指標2 インフレーションレート カナダの経済指標3 政策金利・10年物国債利回り・GDP債務比 カナダの経済指標4 経常...

-

アイルランドの経済指標を確認します。 この記事では、債務GDP比、為替レートについて記述致します。 関連記事 アイルランドの経済指標1 人口・GDP アイルランドの経済指標2 インフレーションレート・政策金利・10年物国債利回り アイルランドの経済指標4 経常収支・...

-

流行は常に変化するもので、気付けば日本人が思っていたほど世界は日本を評価していなかったり、またその逆もよくあることです。そうした評価を絶対的に量ることはなかなか出来ないかもしれませんが、この記事では検索数を通して色々なメーカーの検索数推移に迫ってみようかと思います。

-

ここでは世界金融危機を完璧に防ぎ、スタグフレーションに苦しむ国を成長させるための手法を記述致します。 前述のデノミネーションなどで記述しましたが、インフレを継続的に生じさせるためにマイナス金利を用いると貨幣の劣化が生じます。 自国通貨政府供給政策 貨幣供給を政府に行い、実...

-

コロンビアの経済指標を確認します。 この記事では人口、GDPについて記述いたします。 関連記事 コロンビアの経済指標2 インフレーションレート・政策金利・10年物国債利回り コロンビアの経済指標3 経常収支・貿易収支 コロンビアの経済指標4 株価指数・失業率

-

タイ王国の経済指標を確認します。 この記事では、人口とGDPについて記述致します。 関連記事 タイ王国の経済指標1 概要 タイ王国の経済指標3 インフレーションレート・政策金利・10年物国債利回り タイ王国の経済指標4 為替レート・貿易収支・経常収支 タイ王国の経...

非常に面白い話だった

返信削除知りたい情報がポンポンと並んでて読みやすかった

ありがとう

あとは・・・

イギリス、フランスの飛び地が多い理由 その効果が気になるところ

もちろん戦勝国だからだが、それでも無理を通して領土にしているはず

当時はなぜ無理を通してまで領土にしたのか?

現地の反対や独立運動は無いのか?

飛び地(諸島)は経済的に貢献しているのか?

他の国はどう思っているのか?

これで一冊書けそうだけど、こんなネタの本を知りませんか?

御一読コメントいただき誠にありがとうございます。

返信削除残念ながら対象となりそうな書籍は存じ上げません。

上述の記事自体は個人的に情報を集めただけのものに過ぎないためです。

アメリカ、フランス、イギリスに見られる諸島は非常に重要な要所と言えます。

平和な状況においては海運や漁業の要となり、戦争になれば基地として機能します。

少なくとも300人から500人が定住することのできる島であれば、損することはあまりありません。

ただし、諸島を維持するには相当の防衛力が重要となります。

イギリスのフォークランド諸島がアルゼンチンから挑発されているのも、イギリスの防衛力低下に伴ったものと言えるでしょう。

日本も尖閣諸島や竹島、北方領土の問題を解決したければ、まず海軍の強化を行うのが定石と言えます。